Aujourd’hui, je veux te parler d’un outil super utile pour coopérer efficacement dans un projet ou un sujet collectif, que j’utilise dans beaucoup des accompagnements et coachings que je propose : les niveaux de participation. Comprendre ces niveaux peut vraiment t’aider à clarifier les attentes et les rôles de chaque partie prenante, surtout dans un contexte de gouvernance partagée. Alors, plongeons ensemble dans ce sujet passionnant !

Pourquoi les niveaux de participation ?

Quand on travaille en groupe, il est crucial de savoir qui fait quoi et comment chacun·e peut contribuer. Les niveaux de participation offrent un cadre clair pour définir l’implication de chaque personne. Ils sont particulièrement adaptés pour les environnements où la gouvernance partagée et l’intelligence collective sont essentielles.

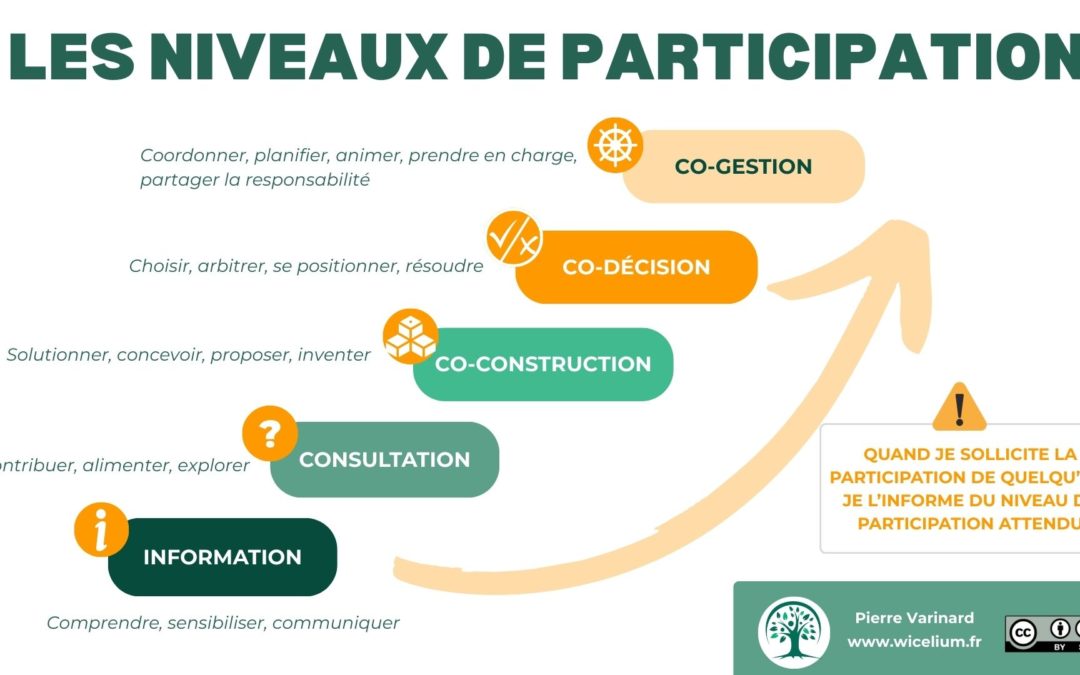

Les 5 niveaux de participation

1. Information

ℹ️ Description : À ce niveau, les parties prenantes sont informées des décisions et des avancées du projet, mais elles ne sont pas impliquées dans le processus décisionnel.

💡 Exemple d’usage : Envoyer un e-mail à ton équipe pour les tenir au courant des dernières mises à jour du projet.

➕ Avantages : Cela permet de maintenir tout le monde sur la même longueur d’onde sans surcharger le processus décisionnel.

➖ Inconvénients : Un niveau d’information uniquement peut entraîner un manque d’engagement et de sentiment d’appartenance. Les personnes informées peuvent se sentir exclues des processus clés, ce qui peut réduire leur adhésion aux décisions.

2. Consultation

ℹ️ Description : Ici, les parties prenantes sont consultées pour leur avis et leurs suggestions, mais la décision finale revient aux responsables du projet.

💡 Exemple d’usage : Organiser une réunion pour recueillir les feedbacks de ton équipe avant de finaliser une décision importante.

➕ Avantages : Cela permet de valoriser les contributions de chacun·e et d’enrichir le processus décisionnel avec des perspectives variées.

➖ Inconvénients : Si les avis consultés ne sont pas pris en compte, cela peut mener à de la frustration et un sentiment de non-reconnaissance. Cela peut aussi ralentir le processus décisionnel si trop de feedbacks sont à considérer.

3. Co-construction

ℹ️ Description : À ce niveau, les parties prenantes sont activement impliquées dans l’élaboration des solutions et des plans d’action, mais ne participent pas à la décision finale (choix entre plusieurs propositions éventuelles et décision de mise en application)

💡 Exemple d’usage : Travailler en atelier avec ton équipe pour développer ensemble une nouvelle stratégie.

➕ Avantages : Cela favorise l’innovation et l’engagement, car chacun·e se sent investi·e dans le projet.

➖ Inconvénients : La co-construction peut être chronophage et complexe à gérer si les idées divergent trop. Cela nécessite une bonne facilitation pour éviter les conflits et assurer que toutes les voix sont entendues. Si la proposition co-construite n’est finalement pas adoptée par les personnes décisionnaires le risque est alors de créer de la démotivation en regard de l’effort fourni en vain.

4. Co-décision

ℹ️ Description : Les parties prenantes participent activement au processus décisionnel et les décisions sont prises collectivement.

💡 Exemple d’usage : Utiliser des processus de vote, de consentement ou de consensus pour prendre des décisions en équipe.

➕ Avantages : Cela renforce l’adhésion et la responsabilité collective, car tout le monde a voix au chapitre.

➖ Inconvénients : Le processus peut devenir long et complexe, surtout si les opinions sont divergentes. Cela peut aussi mener à des compromis qui ne satisfont pas pleinement certaines parties prenantes ou affaibliront l’efficacité de la décision.

5. Co-gestion

ℹ️ Description : À ce niveau, les parties prenantes partagent la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre du projet.

💡 Exemple d’usage : Créer un comité de pilotage où chaque membre a un rôle actif dans la gestion du projet.

➕ Avantages : Cela maximise l’engagement et la responsabilité, car chacun·e est pleinement impliqué·e dans la réussite du projet.

➖ Inconvénients : La co-gestion peut entraîner des conflits de leadership et des responsabilités diluées si les rôles ne sont pas clairement définis. Cela nécessite une forte confiance et une communication ouverte pour fonctionner efficacement.

Comparaison avec la matrice RACI

Tu connais peut-être la matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), un autre outil populaire pour clarifier les rôles et responsabilités traditionnellement utilisé en entreprise. Alors, comment se comparent-ils ?

-

RACI : La matrice RACI est très utile pour définir qui est responsable de la réalisation, qui doit être consulté, qui doit être informé et qui est responsable de l’approbation pour une tâche ou un projet. C’est un outil plus détaillé et spécifique.

-

Niveaux de participation : Les niveaux de participation offrent une vue d’ensemble plus large et plus flexible sur l’implication des parties prenantes. Ils sont particulièrement utiles pour les projets collaboratifs et les environnements où l’engagement et la participation active sont cruciaux.

Avantages à utiliser cette échelle

Utiliser les niveaux de participation présente plusieurs avantages :

- Clarté : Tout le monde sait à quoi s’attendre et comment contribuer.

- Engagement : En impliquant les parties prenantes de manière appropriée, tu favorises leur engagement et leur motivation.

- Efficacité : En clarifiant les rôles, tu évites les malentendus et les chevauchements de responsabilités.

- Flexibilité : Tu peux adapter le niveau de participation en fonction des besoins et des contextes spécifiques.

Clique sur la miniature ci-dessous pour télécharger l’image en haute résolution :

Comment utiliser concrètement les niveaux de participation

Pour tirer pleinement parti des niveaux de participation, il est essentiel de les intégrer de manière réfléchie et stratégique dans tes projets et processus décisionnels. Voici quelques façons de les utiliser efficacement :

✅ Évaluation des Besoins : Commence par évaluer les besoins et les attentes des parties prenantes. Qui a besoin d’être informé·e, consulté·e, ou impliqué·e activement ? Cette évaluation te permettra de déterminer le niveau de participation approprié pour chaque personne ou groupe d’acteurs (y compris externes). Ces informations peuvent être intégrées à la description des rôles (ou fiches de postes) de ton organisation.

✅ Communication claire : Une fois les niveaux de participation définis, communique-les clairement à toutes les parties prenantes. Utilise des outils visuels comme des infographies ou des tableaux pour illustrer les rôles et les responsabilités de chacun·e.

✅ Adaptation continue : Les besoins et les dynamiques de groupe peuvent évoluer au fil du temps. Sois prêt·e à ajuster les niveaux de participation en fonction des changements et des retours des parties prenantes. Une approche flexible et adaptative favorisera une coopération plus harmonieuse et efficace.

✅ Diffusion et accompagnement : Assure-toi que toutes les parties prenantes comprennent les différents niveaux de participation et leurs implications. Organise des sessions de formation ou des ateliers pour expliquer ces concepts et fournir des exemples concrets d’application.

✅ Utilisation d’outils collaboratifs : Les outils collaboratifs comme les tableaux de bord partagés, les plateformes de gestion de projet, et les logiciels de vote en ligne peuvent faciliter la mise en œuvre des niveaux de participation. Ces outils permettent de centraliser les informations, de recueillir les feedbacks, et de prendre des décisions collectives de manière transparente et efficace.

✅ Évaluation et feedback : Après la mise en œuvre des niveaux de participation, évalue leur efficacité et recueille les feedbacks des parties prenantes. Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Quels sont les points à améliorer ? Utilise ces informations pour affiner ton approche et optimiser la coopération future.

En intégrant ces pratiques, tu pourras utiliser les niveaux de participation de manière stratégique pour renforcer l’engagement, favoriser l’intelligence collective, et améliorer la gouvernance partagée au sein de ton organisation ou de ton projet tout en ayant conscience des risques associés à chaque façon de distribuer la participation.

Conclusion

Les niveaux de participation sont un outil fondamental pour coopérer efficacement, surtout dans un contexte de gouvernance partagée. Ils te permettent de clarifier les attentes, d’impliquer les parties prenantes de manière appropriée et de favoriser un environnement de travail collaboratif et engageant. S’ils résonnent pour toi je te recommande de les partager avec ton équipe pour en faire un référentiel commun, ce qui pourra rendre vos échanges plus faciles lorsque des tensions liées à ces niveaux de participation pourront survenir.

Sources

Pour mettre au point cette échelle des 5 niveaux de participation je me suis inspiré de différents travaux, notamment de l’Université du Nous, et de l’échelle de participation citoyenne de Sherry Arnstein.

Envie d’essayer dans ton équipe ?

En tant que coach, facilitateur et formateur indépendant, j’accompagne les équipes, les collectifs, les entreprises et les associations à s’épanouir grâce à des pratiques de collaboration vertueuses 💚 basées sur l’intelligence collective.💡

➡️ Tu es décideur.euse, dirigeant.e, ou membre engagé.e ? Bénéficie de la puissance de l’intelligence collective pour avancer grâce au Cercle des collectifs Inspirés, le programme pour relever le défi de la gouvernance partagée dans ton organisation. En savoir plus …

➡️ Besoin de faire le point sur tes problématiques ?

Je t’offre un RDV pour faire connaissance, t’aider à prendre de la hauteur et voir comment je pourrais t’aider dans ton projet.

Clique ici pour prendre RDV.

« Cultiver l’intelligence collective dans vos réunions »

« Cultiver l’intelligence collective dans vos réunions »